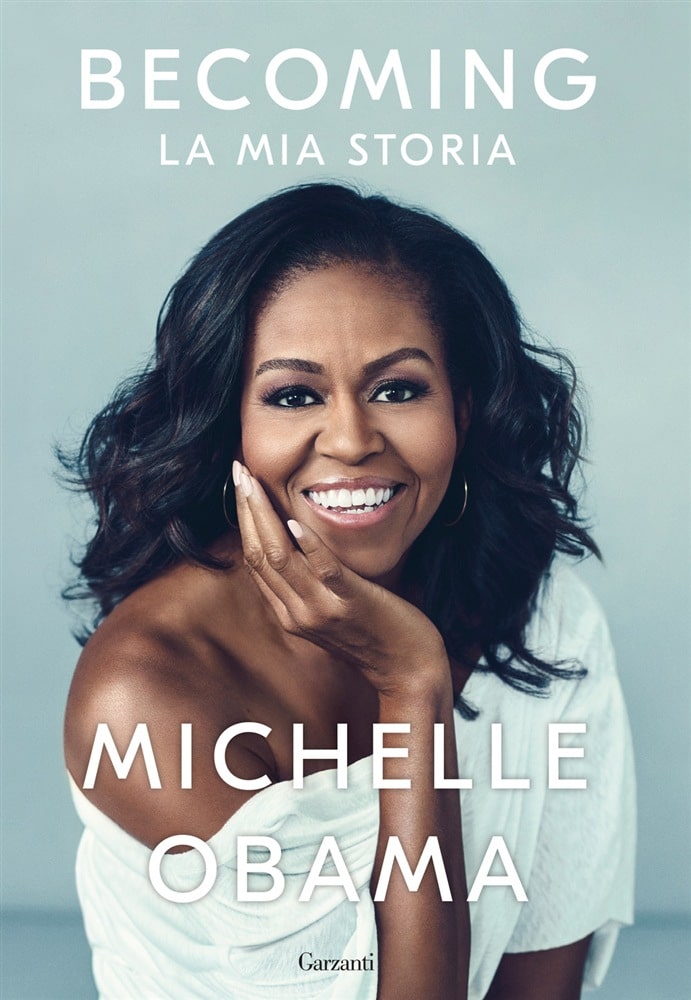

30 Set “Yes you can!”, però…

Ho amato questo libro perché tocca tematiche sociali e di genere che sento vicine (nonostante la distanza siderale con Michelle Obama!) ma ancor di più per il racconto personale che Michelle fa della sua crescita come giovane donna nera che ha scelto di stare al fianco di un uomo dirompente.

Ho amato questo libro perché tocca tematiche sociali e di genere che sento vicine (nonostante la distanza siderale con Michelle Obama!) ma ancor di più per il racconto personale che Michelle fa della sua crescita come giovane donna nera che ha scelto di stare al fianco di un uomo dirompente.

Michelle è una persona “normale”, nata in una famiglia nera della working class di Chicago che ha dovuto faticare per arrivare ad essere non tanto la firt lady ma, udite udite: se stessa.

E l’ho adorata perché è una donna che si è posta tutte le domande che ci poniamo noi donne:

Sarò all’altezza?

Ce la farò a gestire tutto?

Quanto tempo posso e voglio dedicare alle mie figlie e quanto alla mia realizzazione personale?

Quanta voglia ho di sostenere mio marito nelle sue scelte professionali?

Sono domande che io mi sono posta cento e cento volte.

La scelta

Ma il motivo per cui voglio parlare di questo libro, è che Michelle racconta il suo percorso professionale in cui emergono passaggi importantissimi:

il primo è la scelta dell’università che le serve per il riscatto sociale suo e, in qualche modo, della sua gente

il secondo è la presa di consapevolezza che ha sbagliato. La scelta dell’università e quindi della professione sono stati condizionati dal desiderio (o necessità) di emancipazione e quando ha scelto non ha pensato a se stessa, ha pensato agli altri.

“La prima cosa era che odiavo fare l’avvocato”, dice. Non era tagliata per quel lavoro. “Mi sentivo vuota, anche se ero piuttosto brava. Era sconvolgente ammetterlo, visto l’impegno che ci avevo messo e i debiti che dovevo ancora ripagare. Nel mio cieco bisogno di eccellere, mi ero lasciata sfuggire i segnali e avevo imboccato la strada sbagliata”

il terzo passaggio avviene quando conosce Barack e si accorge che la sua forza deriva dal credere e amare ciò che fa. Questo la mette in crisi perché per lei non è così e, dice “se nella mia vita non ci fosse un uomo che mi chiede continuamente cosa mi motiva e cosa mi fa soffrire, lo farei per conto mio?”

Nessuno ci insegna a chiederci cosa ci piace

Però non sa che fare, perché nessuno le ha insegnato a riflettere su se stessa. “Quello che mi agitava di più era che non avevo idee concrete su cosa volessi fare. Durante tutti gli anni dell’università non ero riuscito a riflettere sulle mie passioni e a pensare a come avrebbero potuto conciliarsi con lavoro, che trovavo pieno di significato. Da ragazza non mi ero posta domande su niente”.

Altro passaggio fondamentale è il rapporto con le sue origini, con i suoi genitori. Sono convinta che in questo molti si ritroveranno, io l’ho fatto. Quando Michelle confida a sua madre la sua insoddisfazione professionale, lei le risponde: “se vuoi il mio parere, prima fai i soldi, poi preoccupati della tua felicità”.

Non che sua madre non la voglia felice, sua madre non può capire perché fa parte di un altro mondo ma questo pesa sulle sue (e sulle nostre) spalle.

Comiciare ad esplorare

Michelle comincia a guardare dentro di sé e a parlare con le persone (sembra proprio che qualcuno le abbia detto come si fa un PERCORSO DI ORIENTAMENTO!).

“Mi stavo rendendo conto che la fase successiva del mio viaggio non avrebbe preso forma da sola, che le mie lauree in università prestigiose non mi avrebbero automaticamente assicurato un lavoro appagante. Per identificare una carriera, al contrario di un lavoro, non bastava studiare le pagine dei contatti in una lista di laureati; ci volevano una riflessione e uno sforzo profondi. Avrei dovuto darmi da fare e imparare. E così, ogni volta, illustravo il mio dilemma professionale alle persone che incontravo, alle quali chiedevo cosa facevano e chi conoscevano. Ponevo domande serie sul tipo di lavoro disponibile per un legale che, in realtà, non voleva fare l’avvocato”.

Essere se stessi in modo potente

Le persone che incontra in questo percorso, per lo più donne, hanno una caratteristica in comune: “avevano abbandonato ogni finzione ed erano solo se stesse, in un modo meraviglioso, potente e istruttivo”.

Questa sono io e qui c’è anche la mia bambina

Quando finalmente trova la sua strada, si ritrova ad avere lo stesso problema che abbiamo noi donne e mamme: “Durante il colloquio portai con me persino Sasha che aveva tre mesi. Non ricordo con esattezza le circostanze: forse non ero riuscita a trovare una babysitter, o forse non ci avevo nemmeno provato. Sasha era piccola e aveva ancora molto bisogno di me. Era una realtà della mia vita – una realtà tenera, gorgogliante, impossibile da ignorare – e qualcosa mi costrinse a metterla quasi letteralmente sul tavolo della discussione. Questa sono io, stavo dicendo, e qui c’è anche la mia bambina.”

You can, però…

Non andrà sempre a finire bene (nemmeno a Michelle) ma ci dobbiamo provare, come suggerisce lei: “con una riflessione e uno sforzo profondi”.

“Yes you can!” (conclusione fin troppo scontata ma posso non usarla?) però bisogna volerlo davvero.

Sorry, the comment form is closed at this time.